La santé, un capital à préserver dans la seconde partie de carrière

Apporter une information claire, fiable et actionnable sur les enjeux de santé qui traversent la seconde partie de carrière. Car mieux comprendre, c’est mieux anticiper, mieux agir… et mieux vieillir !

1. SANTÉ PHYSIQUE : préserver son capital santé

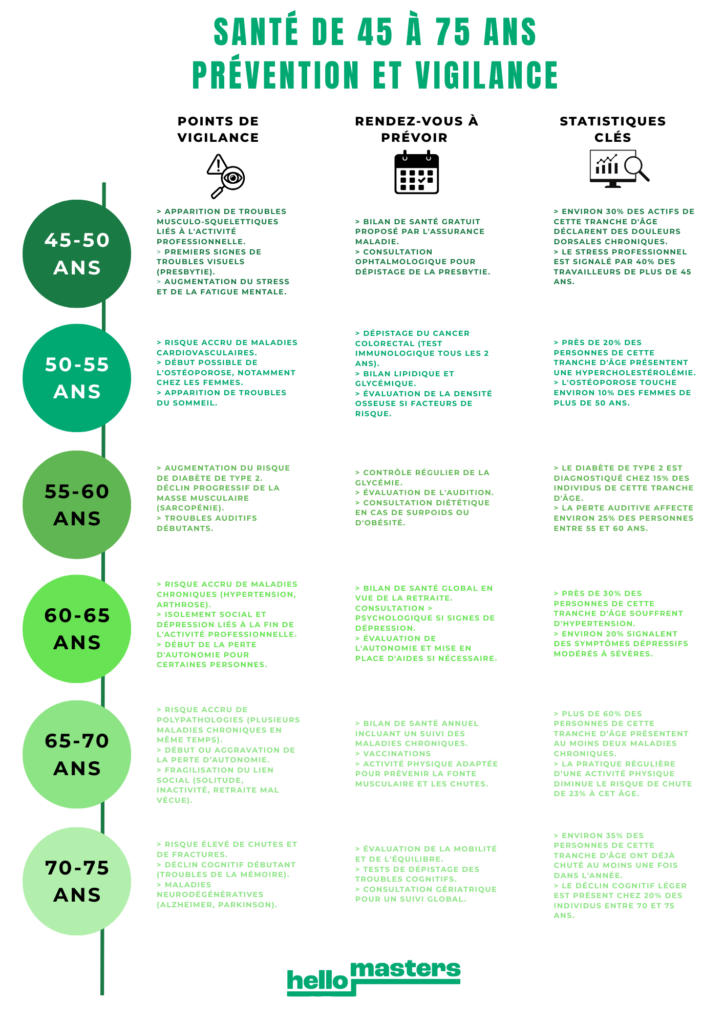

Les chiffres clés

- L’espérance de vie en bonne santé est de 65,3 ans pour les femmes et 64,4 ans pour les hommes en France (source : DREES, 2023).

- 1 personne sur 2 de plus de 55 ans souffre d’au moins une maladie chronique.

- Les maladies cardiovasculaires, le diabète de type 2 et les cancers représentent la majorité des affections de longue durée (ALD) après 50 ans.

- 30 % des hospitalisations après 50 ans sont liées à des complications évitables par la prévention (source : Assurance Maladie).

- La perte de masse musculaire commence en moyenne dès 50 ans : jusqu’à 1 % par an sans activité physique adaptée.

- 50 % des chutes des plus de 60 ans ont lieu à domicile et entraînent fréquemment une perte d’autonomie.

Points de vigilance

- Sédentarité : 70% des plus de 50 ans ne pratiquent pas l’activité physique recommandée (au moins 150 min/semaine d’activité modérée).

- Surpoids/obésité : 1 personne sur 2 entre 45 et 64 ans est en surpoids ou obèse (source : Santé Publique France, 2022).

- Hypertension, cholestérol, troubles du sommeil : souvent silencieux mais à surveiller régulièrement.

- Vision, audition : la presbytie et la perte auditive commencent souvent autour de 50 ans, avec un impact sur la qualité de vie et la sécurité.

Prévention & action

- Bilan de santé tous les 5 ans (gratuit via l’Assurance Maladie pour les 45-60 ans).

- Dépistages recommandés :

- Cancer colorectal (dès 50 ans, tous les 2 ans)

- Cancer du sein (mammographie dès 50 ans, tous les 2 ans)

- Cancer de la prostate (à discuter avec le médecin selon antécédents et symptômes)

- Autres examens utiles : bilan cardiovasculaire, contrôle glycémique, mesure de la densité osseuse en cas de facteurs de risque.

- Hygiène de vie :

- Activité physique adaptée (marche, natation, yoga…)

- Alimentation équilibrée (moins de sucres rapides, plus de fibres et de protéines)

- Sommeil réparateur (respect des rythmes, limiter les écrans le soir)

Mutuelle & surcomplémentaire : à quoi faire attention après 50 ans ?

- Vérifier la prise en charge des prothèses auditives, lunettes, soins dentaires, médecines douces (ostéopathie, acupuncture, psychothérapie).

- Penser à une garantie maintien de salaire ou indemnités journalières en cas d’arrêt maladie longue durée.

- Anticiper le reste à charge en cas d’hospitalisation ou de soins lourds.

- Se renseigner sur les contrats avec services d’assistance à domicile (aide-ménagère, portage de repas) en cas de convalescence.

Bio-Hacking, les 5 habitudes recommandées par le Dr Denys Coester

“Les dirigeants qui durent ne misent pas uniquement sur leur expertise : ils protègent leur santé physique et mentale. La physiologie précède toujours la performance. Voici cinq habitudes simples, fondées sur la science, pour préserver votre énergie, votre cerveau et votre clarté décisionnelle.“

1. Verrouiller son énergie avec 10 minutes de lumière naturelle le matin

L’exposition à la lumière du jour (ou à une lampe 10 000 lux) stabilise le cortisol, renforce les rythmes circadiens et améliore l’état d’alerte pour la journée. C’est l’un des moyens les plus efficaces d’avoir une énergie stable et une meilleure résistance au stress.

2. Respirer lentement 5 minutes avant chaque situation stressante

La respiration 5–6 cycles par minute active le système parasympathique, réduit la charge mentale et améliore instantanément la clarté cognitive. C’est une méthode simple pour éviter les réactions impulsives et conserver la lucidité.

3. Marcher 10 minutes après chaque repas

Cette habitude réduit le pic glycémique et l’inflammation chronique, deux facteurs qui altèrent l’énergie et la cognition. Une marche courte suffit pour prévenir les baisses d’attention de l’après-midi et maintenir une meilleure stabilité mentale.

4. Intégrer deux séances d’intensité par semaine

Le HIIT ou les sprints augmentent la production de BDNF, une protéine essentielle à la plasticité cérébrale. Résultat : meilleure mémoire, prises de décision plus rapides et ralentissement du vieillissement neurologique.

5. Réserver une heure sans écran avant de dormir

Les écrans retardent la sécrétion de mélatonine et réduisent le sommeil profond. En ramenant une heure de calme sans stimulation visuelle, vous améliorez la récupération, la stabilité émotionnelle et la capacité à performer le lendemain.

🔗 Replay Virages n°9 par Hello Masters – Biohacking, espérance de vie et longévité : quels leviers ?

2. SANTÉ MENTALE : l’invisible qui peut tout faire basculer

Les chiffres clés

- 1 actif sur 2 a déjà ressenti un épuisement professionnel.

- 2,5 millions de salariés sont en situation de burn-out sévère (source : Empreinte Humaine, 2024).

- Après 50 ans, les troubles anxieux et dépressifs sont souvent sous-diagnostiqués, car confondus avec les signes liés au vieillissement.

- Les personnes de plus de 50 ans sont moins enclines à demander de l’aide psychologique, souvent par peur de la stigmatisation.

- 1 suicide sur 3 concerne une personne de plus de 50 ans (source : Santé Publique France, 2022).

Les signaux d’alerte

- Fatigue intense persistante, troubles du sommeil, repli sur soi.

- Perte de motivation, de concentration ou d’intérêt pour des activités autrefois plaisantes.

- Irritabilité inhabituelle, sentiment de vide, pleurs fréquents.

- Sentiment d’impuissance face aux tâches simples ou quotidiennes.

- Discours tournant autour de la dévalorisation, du sentiment d’inutilité ou de retrait social.

Que faire ?

- Ne pas rester seul : parler à un professionnel de santé (médecin traitant, psychologue, psychiatre), mais aussi à un proche ou à un collègue de confiance.

- Nommer ce que l’on ressent : mal-être, épuisement, anxiété, tristesse…

- Identifier les sources de mal-être : surcharge de travail, manque de reconnaissance, solitude, transition personnelle ou professionnelle.

- Mettre en place des gestes de rééquilibrage : pauses régulières, déconnexion numérique, activités ressourçantes.

- Envisager un accompagnement ponctuel : coaching, thérapie brève, groupe de parole ou programme de soutien psychologique via la mutuelle ou l’entreprise.

- En cas de crise aiguë, ne pas hésiter à appeler les lignes d’écoute ou à consulter en urgence.

3. AIDANCE : concilier engagement pro et vie d’aidant

Les chiffres clés

- 1 actif sur 6 est aidant familial en France.

- Moyenne d’âge des aidants : 52 ans, avec une forte majorité de femmes (60%).

- 45% des aidants déclarent une détérioration de leur santé physique ou mentale.

- Plus d’1 aidant sur 2 travaille en parallèle de son rôle d’aidant, souvent sans accompagnement.

- Près de 3 aidants sur 4 ne connaissent pas leurs droits (source : Baromètre Fondation April – BVA).

Ce que cela implique

- Aider un parent dépendant, un conjoint malade, un enfant en situation de handicap ou un proche âgé.

- Gérer :

- les soins quotidiens ou ponctuels (toilette, repas, déplacements)

- l’administratif (dossiers MDPH, rendez-vous médicaux, mutuelle, APA…)

- les urgences, la coordination avec les professionnels de santé et les établissements

- Vivre avec une charge mentale intense et souvent invisible : peur de mal faire, culpabilité, épuisement émotionnel.

- Impact direct sur l’emploi : absentéisme, réduction du temps de travail, mise en disponibilité forcée, parfois recul professionnel.

Droits & dispositifs

- Congé de proche aidant (jusqu’à 3 mois renouvelables, non rémunéré sauf si AJPA)

- Allocation Journalière du Proche Aidant (AJPA) : jusqu’à 62,44 € brut/jour (ou 31,22 € à temps partiel), plafonnée à 66 jours.

- Droit au répit pour les aidants s’occupant d’une personne en perte d’autonomie (soutien ponctuel, hébergement temporaire…)

Bonnes pratiques à diffuser

- Se faire connaître comme aidant auprès de son employeur ou du médecin du travail pour demander un aménagement du poste ou du temps de travail.

- Se former : des MOOC ou ateliers existent pour apprendre à mieux accompagner (aide au transfert, gestes à éviter, repérer de la fatigue…)

- Prendre soin de soi : ne pas culpabiliser à demander de l’aide.

- En parler : avec d’autres aidants, un coach, un professionnel. L’isolement est le pire ennemi.

4. HANDICAP, MALADIE LONGUE, PERTE D’AUTONOMIE : l’inclusion dans le réel

Les chiffres clés

- 15% des plus de 50 ans vivent avec une limitation fonctionnelle durable (source : INSEE).

- Environ 12 millions de Français vivent avec une ou plusieurs maladies chroniques (ALD).

- 20% des salariés déclarent avoir caché un handicap ou une maladie chronique à leur employeur, principalement par crainte de discrimination (source : Défenseur des droits).

- 1 retour à l’emploi sur 2 après un cancer se fait sans accompagnement adapté.

Réalités à prendre en compte

- Le handicap n’est pas toujours visible : fatigue chronique, douleurs, troubles cognitifs, effets secondaires de traitements…

- Une maladie chronique ou une limitation fonctionnelle n’empêche pas de travailler, mais demande une reconnaissance et des aménagements adaptés.

- Les démarches administratives sont souvent longues, floues ou mal connues.

- L’inaptitude médicale prononcée par le médecin du travail peut entraîner une perte d’emploi sans reclassement, d’où l’importance d’anticiper les solutions.

- Le regard des autres, les stéréotypes sur les capacités ou la fiabilité sont encore des freins majeurs à l’inclusion.

Que faire ?

- Solliciter le médecin du travail en cas de fatigue persistante, difficultés physiques ou mentales : il peut proposer des aménagements (horaires, posture, rythme).

- Demander une Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH) auprès de la MDPH : elle ouvre des droits à l’adaptation du poste, aux aides financières et à l’accompagnement à l’emploi.

- Se rapprocher de Cap Emploi : acteur spécialisé dans le retour et le maintien dans l’emploi des personnes en situation de handicap.

- Activer les dispositifs de l’Agefiph ou du FIPHFP (secteur public) pour bénéficier de soutiens spécifiques.

- Contacter des associations de patients ou des réseaux comme Cancer@Work, France Assos Santé, APF France Handicap, qui offrent écoute, entraide et expertise.

- Envisager un temps partiel thérapeutique, un télétravail adapté, un bilan de compétences ou une reconversion si nécessaire.

Bonnes pratiques à valoriser dans l’entreprise

- Former les managers et RH à la diversité des formes de handicap.

- Mettre en place une politique de non-discrimination et de confidentialité autour des déclarations de santé.

- Créer un environnement où parler de ses difficultés n’est pas un risque, mais une clé pour mieux travailler ensemble.